Gäste bewirten ohne Angestellte

Reduzierte Öffnungszeiten und Sitzplätze, ein fixes Menü mit hochwertigen Produkten und entsprechenden Preisen – Buschen- und Hofschank geht auch „klein, aber fein“. Wie genau man mit diesem Konzept erfolgreich sein kann, vermittelt ein neuer Kurzlehrgang. Und Hannes Knollseisen im Interview.

Südtirols Hof- und Buschenschänke sind zwar erfolgreich, weil sie die traditionelle bäuerliche Küche hochwertig auf die Teller ihrer Gäste bringen und echte Gastlichkeit an den Tag legen, ihr Arbeitsaufwand ist aber sehr hoch. Nur wenn alle am Hof mithelfen und genügend Angestellte verfügbar sind, ist das überhaupt machbar. So jedenfalls scheint es. Aber es geht auch anders, meint Hannes Knollseisen von der Abteilung Marketing im Südtiroler Bauernbund. Wie genau so ein einfacheres, aber nicht minder einträgliches Konzept ausschauen kann, erklärt er im Interview. Ein Lehrgang der Bauernbund-Weiterbildung ab Februar beschäftigt sich auch damit.

Südtiroler Landwirt: Herr Knollseisen, Südtirols bäuerliche Schankbetriebe erfreuen sich großer Beliebtheit und sind oft ein wichtiges Standbein für den landwirtschaftlichen Betrieb. Trotzdem ist die Zahl der Schankbetriebe rückläufig. Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe dafür?

Hannes Knollseisen: Viele bäuerliche Schankbetriebe haben ihre Tätigkeit in den 1990er-Jahren begonnen. Darum stehen nun viele vor einem Generationswechsel oder haben ihn in den letzten Jahren bereits hinter sich gebracht. Deshalb gibt es einige Betriebe, bei denen es entweder keine Nachfolgergeneration gibt oder sie hat sich ein anderes Standbein aufgebaut. Diese Betriebe haben ihre Schanktätigkeit in der Folge beendet. Andererseits kommen auch wenig neue Betriebe dazu, die sich diese Art von Zuerwerb aussuchen. Zwar besteht vor allem in der Berglandwirtschaft nach wie vor der Druck, ein Zusatzeinkommen zu erwirtschaften, aber es gibt mittlerweile gute Alternativen zum bäuerlichen Schankbetrieb, die für viele interessanter sind, zum Beispiel die Direktvermarktung oder Urlaub auf dem Bauernhof.

Das Gesetz verlangt, dass ein guter Teil hofeigene Produkte auf den Tisch kommen und vor allem Familienmitglieder mitarbeiten. Sind diese Regeln zu streng?

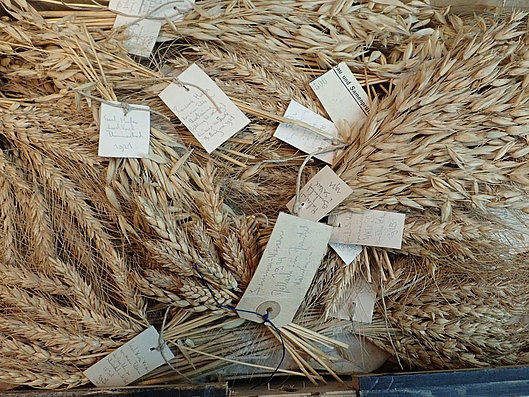

Nein, auf keinen Fall. Die Identität des Landwirtschaftsbetriebes ist die Produktion von Lebensmitteln. Früher waren Bauernhöfe praktisch Selbstversorger und erzeugten daher viele verschiedene Produkte. Wenn man sich nun dazu entscheidet, die Keller und Stuben für Gäste zu öffnen und sie kulinarisch zu verwöhnen, ist es naheliegend, diesen Gästen auch die selbst produzierten Lebensmittel zu kredenzen. Aus diesem Grund wurde für die Schankbetriebe die Regel eingeführt, dass 80 Prozent der Produkte aus Südtirol und mindestens 30 Prozent direkt vom eigenen Hof stammen müssen. Wenn man das macht, muss man am Hof eine große Vielfalt an Produkten erzeugen, verarbeiten und zur richtigen Zeit in der benötigten Menge in schmackhaften Gerichten auf die Teller und in die Gläser bekommen. Das ist eine hochkomplexe Aufgabe. Um alles von der Anbauplanung bis zum fertigen Gericht auf dem Tisch unter einen Hut zu bekommen, ist die gesamte Bauernfamilie gefragt: Sie muss nicht nur die Arbeitsbelastung aus der Landwirtschaft tragen, sondern zusätzlich einen Gastbetrieb führen: Zur Arbeit in der Landwirtschaft kommen also noch die Arbeit in der Küche, das Gästemanagement sowie der Service dazu.

In der Törggelezeit zum Beispiel, in der zwischen Ernte, Verarbeitung sowie Gastbetrieb alle erdenklichen Arbeitsspitzen in einem kompakten Zeitraum zusammenfallen, ist man viele, viele Stunden auf den Beinen. Das ist eine enorme Belastung. Nicht nur körperlich, sondern auch mental. Wenn man dann auch noch nur schwer Arbeitskräfte findet oder diese auch noch kurzfristig abspringen oder ausfallen, spitzt sich die Lage schnell zu. Nicht alle Hofnachfolger möchten diesen Weg gehen und suchen nach Alternativen. Vor allem bei den Buschenschänken (sie keltern im Gegensatz zu einem Hofschank auch einen eigenen Wein, Anm. d. Red.) wird das deutlich: Für sie gibt es interessante Möglichkeiten wie die reine Produktion von Trauben und das Liefern an eine Kellerei oder die Direktvermarktung ihrer Weine.

Glauben Sie, dass es bäuerliche Betriebe gäbe, die Interesse daran hätten, Gäste zu verköstigen, sich aber wegen der vielen Arbeit nicht trauen?

Ich glaube nicht, dass es die viele Arbeit ist, die Bäuerinnen und Bauern vom Zuerwerb bäuerlicher Schankbetrieb abschreckt. Vielmehr ist es der Mangel an Arbeitskräften, die das Führen eines Hof- oder Buschenschankes schwierig, in manchen Fällen sogar unmöglich macht. Denn man muss verlässliche Leute haben, die bei Bedarf mitarbeiten, egal ob in der Küche oder im Service. Sonst geht es schlichtweg nicht. Es ist sehr belastend für Bäuerinnen und Bauern, wenn sie nicht planen können, wenn sie trotz Suche niemanden finden,

die/der für sie arbeiten kann bzw. will. Um aber auf die Frage zurückzukommen: Ich bin überzeugt, dass es viele Bäuerinnen und Bauern gibt, denen die Kulinarik ein Herzensanliegen ist. Die selbst gerne genießen, gerne kochen und deshalb gerne Gäste bewirten möchten. Man hat die einzigartige Möglichkeit, mit einem einzigen Angebot die gesamte Kette der Ernährung abzubilden: Man produziert Lebensmittel, verarbeitet sie, kocht damit und zum Schluss bringt man sie auch noch auf den Teller. Die Gäste wiederum genießen das Essen und Trinken sowie die Gastlichkeit und geben das auch ganz klar zu verstehen. Diese Wertschätzung seitens der Gäste für die geleistete Arbeit ist etwas wunderschönes und es wäre schade wenn kulinarisch interessierte Bäuerinnen und Bauern die Chance, die in diesem bäuerlichen Zuerwerb steckt, nicht mehr erkennen.

Was wäre ein Lösungsansatz?

Ein Lösungsansatz für dieses Dilemma ist, zwar die gesamte Wertschöpfung auf dem Hof zu behalten, indem man alle Verarbeitungsschritte selbst umsetzt, aber man macht es anders als gewohnt: Denn es muss nicht immer viel und groß sein, es gibt auch eine kleinere Variante. Das heißt konkret, man sucht sich eine Größe, mit der man zwar genug verdient, um eine Familie durchzubringen, braucht dafür aber keine zusätzlichen Arbeitskräfte. Das geht, indem man die Speisekarte zu einem fixen Menü umstellt, das besondere Angebot vorab klar kommuniziert, die Tischzahl reduziert und die Öffnungszeiten anpasst.

Gibt es bereits Betriebe, die so ein Konzept verfolgen? Und wenn ja, was genau bieten sie an?

Ja, Beispiele für solche kleinen, aber feinen Schankbetriebe gibt es bereits. Sie verstehen es, die hofeigenen Produkte und das kulinarische Angebot des Schankbetriebes sehr hochwertig zu gestalten und entsprechend zu präsentieren, damit auch der angemessene Preis dafür verlangt werden kann. Andererseits sind sie auch imstande, das Ganze sehr effizient abzuwickeln, indem sie ein Menü kreieren, das man perfekt vorbereiten kann und am Tag, an dem die Gäste kommen, nicht alles erst herstellen muss. Nehmen wir als Beispiel die Suppe, die man perfekt vorkochen kann: Im Herbst gibt es vielleicht eine Kürbis- oder eine Kastaniensuppe, im Winter bereitet man sie mit gelagertem Wurzelgemüse zu oder mit Brokkoli, Rosenkohl, Lauch oder was auch immer noch im Garten steht. So kann ein Gast auch öfter kommen, er bekommt immer etwas Neues, Spannendes, was nach der Saison schmeckt.

Wie sollte man nun also konkret vorgehen?

Dazu braucht es ein neues Know-how. Dafür bieten wir von der Abteilung Marketing gemeinsam mit der Bauernbund-Weiterbildung einen Kurs an, in dem das möglichst konkret vermittelt wird. Ein Großteil der Fortbildung besteht darin, dass wir einen Schankbetrieb im Trentino besuchen, der so ein Konzept erfolgreich umsetzt. Viele meinen ja, dass sie die ganze Öffnungszeit über dieselben Gerichte anbieten müssen. Von dieser Idee muss man sich verabschieden, wenn man dieses neue Konzept fahren will. Weil man nicht alles in der Menge produzieren kann, um für die gesamte Saison genug zu haben. Da ist Variation gefragt, angepasst an das Angebot, das Garten, Acker, Stall und Vorratskammer bieten. So kann man Monat für Monat ein anderes Menü kreieren, mit den vielen verschiedenen Produkten, die der Hof in überschaubaren Mengen zu produzieren vermag. Damit das Ganze die richtige Wertigkeit bekommt (und den entsprechenden Preis), geht es auch darum, wie man das Gericht am Teller präsentiert. Das macht viel aus.

Und die nächste Frage ist natürlich: Wie viele Tische kann ich praktisch allein (oder gemeinsam mit meiner Frau/meinem Mann oder einem anderen Familienmitglied gemeinsam) wie oft pro Woche bekochen und bewirten? Und nicht zuletzt wird nur auf Vorbestellung gearbeitet und nicht à la carte gekocht. Man bietet ein Menü an, mit einem Fixpreis und eventuell einer vegetarischen Variante oder einer für Gäste mit Unverträglichkeiten. Das alles hat für die Anbieterin/den Anbieter den Vorteil, dass man perfekt planen kann, und man weiß, dass man mit dem gebuchten Platz ein ganzes Menü bezahlt bekommt. Ganz wichtig ist bei diesem Konzept die Kommunikation: Die Gäste müssen wissen, was sie erwartet. Das erspart viele Missverständnisse. Auch die Sozialen Medien sind dafür ideal, weil man dadurch schöne Eindrücke teilen und ganz nebenbei erklären kann, wie das eigene Angebot ausschaut.

Hannes Knollseisen: „Für ein neues Konzept braucht es auch ein neues Know-how.“